« НазадСборник №1 15.06.2017 10:07ФОРЕЛЬ ДЛЯ ЧЕРЧИЛЛЯ Из рассказов А.Т. Кудланова

(Первого секретаря райкома

партии Балаклавского района в

1944 году)

В один из дней (6 февраля) Крымской конференции глав правительств трёх союзных держав во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритании, проходившей в Ялте с 4-го по 11 февраля 1945 года, в Ливадию были вызваны я (первый секретарь райкома партии Балаклавского района Кудланов Александр Трифонович) и начальник отдела КГБ Балаклавского района П.М. Рындин. Капитан, встретивший нас и сопровождавший по Ливадии, представил какому-то генералу. Поздоровавшись с нами, тот сказал:

– Господин Черчилль обратился к товарищу Сталину с просьбой - нельзя ли ему к столу отловить свежей форели. Черчиллю известно, что здесь, под Балаклавой, в горных реках водится форель. Товарищ Сталин дал нам команду: доставлять ежедневно на кухню Черчилля в Алупку, в Воронцовский дворец, 8-10 килограммов живой форели.

Мы с Рындиным переглянулись и улыбнулись. Генерал строго продолжил:

– Улыбаться вам рано. Вы ещё не выполнили указания товарища Сталина. Вам приходилось когда-нибудь выполнять приказания товарища Сталина?

Мы поёжились.

– Вот вам судок. Ежедневно в этом судке персонально Вы, товарищ капитан, – сказал он Рындину, – будете привозить и передавать личному повару Черчилля 8-10 килограммов форели. Учтите: живой форели в родниковой воде.

– И запомните, – добавил генерал, – если у господина Черчилля что-то случится со здоровьем, то Вы, в лучшем случае, будете рядовым и отправлены на передовую.

– А на Вас, товарищ Кудланов, – повернулся генерал в мою сторону, – возлагается организация вылова рыбы.

Вопросов у нас с Рындиным на первый раз не оказалось, и мы отправились восвояси. Решили не терять времени и попробовать удачи в реке Чёрной, что берёт своё начало у села Родниковое.

Был февраль. Погода в горах стояла пасмурная, большую часть суток шёл дождь со снегом. Не то что рыбу ловить руками в холодной воде, а из дому выходить не хотелось. Как говорят, хороший хозяин в такую погоду собаку не выгонит.

У меня была единственная надежда на одного из местных жителей села Родниковое – Мякинникова Алексея Александровича. Бывая в колхозах, знакомясь с людьми, я как-то обратил на него внимание. Он мне показался человеком рассудительным, всесторонне развитым, имеющим богатый житейский опыт. Мякинников тогда на мой вопрос: «Есть ли в реке рыба?» ответил:

– Есть только форель. Особо вкусная, но никакими орудиями лова – ни крючками, ни бреднем, ни сетями – её не взять. А поймать может только тот, кто имеет кошачью сноровку и цепкие руки.

Вспомнив об этом разговоре, возлагая основную надежду на Мякинникова, мы подъехали на «Виллисе» к его дому.

– Так и так, – говорю, – Товарищ Мякинников, помнишь, ты мне про форель рассказывал? Так вот, теперь форель потребовалась в натуре.

И мы пересказали ему всю беседу с генералом.

Жена его, Зинаида Михайловна, поставила самовар, напоила нас чаем с вареньем.

– Ну что ж, можно попробовать, – сомневаясь в удаче, не спешил с ответом Мякинников. – Только ведь одному не справиться, надо группу пять-шесть человек. И потом сейчас очень холодно. Зима. Вода ледяная. А едим-то что? Силёнок у людей мало.

– Александр Трифонович, мы соберём человек пять-шесть, попробуем. Но неплохо бы нам иметь тёплые водолазные и специальные водонепроницаемые костюмы. А так мы на второй день все заболеем и сляжем. А вам ведь форель нужна не один день.

– Да не мне, дорогой человек, – нарочито спокойно ответил я Мякинникову, – господину Черчиллю. Товарищ Сталин попросил… А насчёт костюмов – это ты правильно. Мы тоже попробуем.

Мы с Рындиным вновь поехали к генералу в Ливадию.

Выслушав нас, генерал вызвал знакомого нам капитана и приказал немедленно достать балаклавцам пять-шесть шерстяных водолазных костюмов и столько же водонепроницаемых комбинезонов.

Часов через семь-восемь всё обмундирование нам было вручено. При его погрузке в машину присутствовал генерал. Он спросил:

– Больше ничего не надо? А то будете ездить туда-сюда.

Я осмелел и выдавил из себя:

– Не мешало бы граммов по сто спирта на человека.

– А закусывать у вас есть чем? – усмехнулся офицер.

– К сожалению, и с закуской плохо.

И наш временный «хозяин» распорядился выдать две канистры спирта, ящик тушёнки, два окорока и десять буханок хлеба.

Нагруженные продуктами и спецодеждой, приехали вновь к Мякинникову. Собрал он пять или шесть крепких молодых ребят. Продукты и вещи занесли в дом, стали примерять костюмы.

Одежда на ловцах форели сидела ладно. Мякинников выразил общее мнение:

– Ну, в таких костюмах мы не должны посрамить русское гостеприимство.

Я разрешил Мякинникову всем налить по сто граммов спирта, дать закуски. Глубокой ночью все разошлись по домам. Мы с Рындиным остались до утра у Мякинникова.

На следующий день было очень холодно, сыпал снег вперемешку с дождём. Облачившись в «доспехи», бригада отправилась на реку Чёрную. Мы пошли посмотреть, как будет проходить лов. Мякинников первым зашёл в воду и скомандовал остальным:

– За мной в линию построиться навстречу течению! Идти осторожно, смотрите внимательно, как увидите рыбу – не спешите, но и не медлите.

Рындин поднял руку и прервал Мякинникова:

– Товарищи, как только схватите рыбину, кричите: «Товарищ Рындин, есть!». Не вынимая её из воды, поднесите к берегу и прямо из реки положите в судок. Ни в коем случае на берег не бросать!

В первый день этой бригадой было добыто около восьми килограммов форели. На машине лично Рындин доставил ее в Воронцовский дворец и передал повару Черчилля. Так продолжалось ежедневно до окончания работы конференции. В последний день повар задержал Рындина, с трудом выговаривая русские слова, сказал ему, пододвигая стул:

– Стул, сидеть. Черчилль хотеть видеть.

Через несколько минут вошёл Черчилль, достал из кармана массивные золотые часы с тремя крышками, отсоединил золотую цепь от своего френча и вручил их Рындину в знак благодарности.

Потом Рындин показывал эти часы своим сослуживцам, друзьям, но при этом особенно не распространялся, за что конкретно вручил ему Черчилль такой дорогой подарок.

Несмотря на тяжёлые условия лова форели, группа Мякинникова задачу выполнила достойно. И надо сказать, что и сами «рыбаки» были тоже довольны.

Анатолий Галкин

ДВЕ СУДЬБЫ

( в сокращении)

…Долгая, страшная дорога в Германию. Пятнадцать дней в теплушке. Туалет – в одном углу, мертвые – в другом. Состав, наконец, остановился. Всех согнали на плац. Заставили раздеться, и офицеры в белых халатах поверх шинели, начали осматривать прибывших. Тем, кто посильнее – выдавали специальные карточки. Стариков, больных, детей – отталкивали в сторону. Инне стало понятно: ее группа будет отправлена в концлагерь. Но случилось чудо. Девушка, которая ехала вместе с ней в одном вагоне, вдруг подбежала к ней и украдкой передала жетон распределения, а сама снова встала в очередь. Привезли в лагерь, удивила стерильная чистота. Всех помыли, побрили, выдали чистую одежду. Целую неделю кормили, как на убой, на работы не гоняли. Вскоре прояснилась причина такой «заботы»: они стали «донорами». Кровь брали регулярно. День за днем: решетки, белые халаты, кровь…,кровь…, кровь… Ослабленных и истощенных куда-то увозили, их больше никогда не видели. Инна с каждым днем все неохотнее поднималась, стало ясно: скоро настанет и ее очередь... Но видно, она родилась под «счастливой звездой». Появилась «фрау», которая отбирала тех, кто знает немецкий язык. Девушка попала в их число. Так она стала работать на «бауэра». Потом был побег, но ее с группой бежавших девчонок поймали. Измученных, истерзанных собаками отправили в комендатуру, а оттуда - на завод. Однажды, когда девушка спряталась за груду ящиков, чтобы хоть немного передохнуть, увидела чью-то руку, положившую на ее рваную рукавичку кусочек сахара. Инна поднялась, желая увидеть, кто это сделал ей царский подарок, но голова закружилась и, теряя сознание, она запомнила только глаза незнакомого мальчишки. Он смотрел на нее с состраданием и нежностью. Потом она часто находила его знаки внимания: то кусочек хлеба, то сахара… О победе Инна узнала, стоя на плацу. Немцы лихорадочно пытались согнать всех в барак, суматошно собираясь сами. Из ворот лагеря поспешно выезжали грузовики, доверху наполненные пожитками. Бывшие узники пели, кричали, плакали… От спасителей - американских солдат они получили по банке тушенки, сгущенки и мармелада. Все обнимались, целовались и не знали куда себя деть от счастья. И вдруг… знакомые карие глаза. Он подошел к ней, и нежно-нежно провел рукой по волосам. «Меня зовут Валдис» - с явным акцентом сказал он. – А тебя – Инна, я знаю». Инна заснула только под утро. И впервые увидела яркий красочный сон. Точно стоит она на поляне. Цветы по пояс, крупные, необыкновенной красоты. Вокруг зеленая, сочная трава, и к ней навстречу не идет, а как бы плывет Валдис. Он подхватывает ее на руки, кружит, прижимает к себе. Вечером молодые люди снова встретились. Они долго сидели, молча, взявшись за руки. Боялись проронить словечко, чтобы не нарушить очарование и звуком или жестом не разорвать ту легкую нить, что связала их. Потом почему-то кружились звезды… Через две недели их отправляли на Родину. Перед отъездом Инна еще раз увиделась со своим возлюбленным. В инфекционном бараке, где он больной метался в бреду. Знакомую санитарку она упросила передать Валдису записку с адресом. …Она долго ждала весточку от него. Но не было ни письма, ни известия… Через пять лет Инна вышла замуж за человека, который полюбил не только ее, но и ее дочь. Она приняла эту любовь, не любя… Прошли многие десятилетия. И вдруг… В приморском санатории, куда ее отправили подлечиться, Инна Петровна встретила его, Валдиса. Семь дней они были вместе с утра до вечера, только ночью возвращаясь в свои комнаты. Она уже все знала о друге: он женился десять лет спустя, отчаявшись найти ее, Инну. У него двое сыновей, но он всегда хотел, чтобы у него была дочь. Хотел назвать ее Ингой. Инна Петровна с трудом удержалась, чтобы не рассказать своему любимому о том, что у него есть взрослая дочь. Женщина задавала себе множество вопросов. Имеет ли она право говорить Валдису об этом? Как потом объяснить дочери, кто ее истинный отец? Как ответить на нелегкий вопрос: почему она называет папой другого человека? Ведь долго и тщательно Инна Петровна с мужем скрывали тайну ее рождения. И она решила, - нет! Все должно оставаться, как есть… Он провожал ее на вокзал. Держал за руки и смотрел в глаза. Какой-то вопрос мучил его. Но объявили посадку, и вскоре поезд тронулся. В купе Инна Петровна не плакала. Она думала о том, что, все-таки, она «везунчик» - целую неделю счастья подарила ей судьба. И встречу, о которой она мечтала почти шестьдесят лет. Инна Гоменюк,

лауреат конкурса им. Г.Черкашиина

ШТОЛЬНИ ИНКЕРМАНА Бой курантов, новогодняя елка, подарки и шипучие брызги шампанского – так встречала Ольга 1941 год вместе со своим мужем и сыном. Они не знали, что ждало их в июне этого же года. Счастливая мирная жизнь продолжалась недолго, ее прервала война. В марте 1942 г. налеты и бомбежки Севастополя не прекращались ни на минуту, и многих гражданских жителей стали вывозить в надежные убежища.

Однажды среди ночи Ольгу с сыном посадили в машину и повезли в штольни завода шампанских вин, расположенные в поселке Инкерман. Штольня строилась еще до революции и была поистине огромна. Здесь размещались еще не эвакуированные заводы, госпиталь, школы и детские садики…

Сначала почти десятитысячное население штольни набирало воду из колодца неподалеку, но фашисты стали обстреливать его. Тут-то и вспомнили томящиеся от жажды обитатели подземелья об огромных запасах шампанского, хранящегося здесь не один десяток лет.

«Жажду шампанское утоляло плохо, – морщась, вспоминала Ольга Ивановна. – Сначала было приятно, что голова кружится, настроение приподнятое, а потом складывалось такое ощущение, что внутри жжет».

Позже на шампанском стали готовить еду - похлебку, картошку, даже в тесто добавляли. Скоро в отрезанной от внешнего мира штольне кончились медикаменты, бензин и прочие нужные вещи. Чем их можно было заменить? Конечно, шампанским. Шипучим напитком промывали раны, оно годилось даже в качестве наркоза. Шампанским умывались, в нем купали детей, стирали.

1 июня 1942 г. должны были взрывать завод, и обитатели штольни не ходили на нижний ярус. Все оборудование должны были разрушить, все бутылки разбить, чтобы немцам ничего не досталось. Штольню потряс ужасный взрыв. В темноте и пыли Ольга стала искать сына на ощупь среди раненых, которые выползали из продольных штреков. Потихоньку все стали спускаться на нижний ярус, где пол был залит на двадцать сантиметров шампанским. Первое желание, когда выбрались из штольни, – напиться воды, обычной, холодной, из колодца.

В мае 1944 г. Севастополь был освобожден.

2003 год Ольга Ивановна встретила со своим сыном, но уже без мужа. И без шампанского…

Забияка Дарья

|

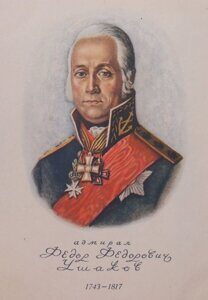

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745-1817)

Великий русский флотоводец, адмирал. Был одним из создателей Черноморского флота и его командующим. Разработал и применил манёвренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким флотом. Успешно провёл Средиземноморский поход русского флота во время войны против Франции. Проявил себя как политик и дипломат при создании греческой республики семи островов.

24 февраля 1744 г. родился Фёдор Ушаков в селе Бурнаково Романо-Борисоглебского уезда (ныне Рыбинский район Ярославской области). Отец, Фёдор Игнатьевич Ушаков (1710-1781), сержант в отставке и дворянин, дядя - старец Феодор Санаксарский.

В 1760 году в возрасте шестнадцати лет был отправлен в г. Петербург, где обучался в Морском корпусе. По прошествии двух лет в чине гардемарина совершил свое первое учебное плавание, которое проходило на корабле «Святой Евстафий».

В 1766 году выпустился из корпуса офицером, мичманом. Был зачислен в галерный флот на Балтике. Впервые Ф.Ф. Ушаков познакомился с морскими просторами на пинке «Наргин», на котором совершил плавание из Кронштадта к Архангельску вокруг Скандинавии.

В 1768 году по окончании кампании был командирован в Донскую экспедицию, в задачи которой входило открытие Таганрогского порта и учреждение на Дону флотилии, что следовало из разрыва отношений с Турцией.

В 1769 году был произведен в лейтенанты и ходил уже по Дону на паромах до Таганрога.

1776 год для Ф.Ф. Ушакова ознаменовался походом до Ливорно, в котором он участвовал в чине капитан-лейтенанта, и по его окончании получил в команду фрегат «Павел».

До 1779 года продолжал кампании в Адриатическом море и на архипелаге.

В 1780 году командовал императорской яхтой.

В 1781 году вторично отправился в Средиземное море с эскадрой контр-адмирала Сухотина командиром корабля «Виктор».

В 1783 году Ушаков был назначен в Херсон, где находился при постройке кораблей и успел прекратить завезенную туда из Константинополя на купеческих судах заразу.

В 1785 г., будучи уже капитаном 1 ранга, награжден орденом Св. Владимира 4-го класса и получил от Адмиралтейств-коллегии благодарность.

В 1787 году, в начале войны с Турцией, Ушаков являлся капитаном бригадирского ранга. Имея в командовании корабль «Павел», участвовал в первых походах Черноморского флота под начальством контр-адмирала Войновича.

В 1790 году князь Потемкин вверил контр-адмиралу Ушакову начальство над Черноморским флотом. В начале кампании того года он обошел восточный берег Черного моря от Синопа до Анапы и истребил более 26 неприятельских судов.

8 июля 1790 г. – командуя флотом из 10 кораблей, 6 фрегатов, 2 брандеров и нескольких мелких судов, отразил у Еникальского пролива атаку турецкого флота и окончательно разбил его близ Хаджи-Бея 28 и 29 августа. Данные победы принесли Ушакову ордена Св. Владимира 1-го и Св. Георгия 2-го класса.

Морское сражение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. между флотами Российской и Османской империй, состоявшееся 8 (19) июля 1790 г. близ Еникальского (Керченского) пролива.

В 1791 году разбил турецкий флот при Калиакрии.

29 декабря 1791 года по заключении мира в Яссах был награжден орденом Св. Александра Невского.

В 1793 году произведен в вице-адмиралы и в мирное время начальствовал над практическими эскадрами на Черном море.

В августе 1798 года получает высочайшее повеление идти в Константинополь и по соединении с турецкой эскадрой отправиться на архипелаг в Средиземное море.

В июле 1800 г. с согласия собранного им Военного совета решает вернуться в Россию. Причиной этого послужили как дурное состояние кораблей его флота и недостаток продовольствия, так и разные политические составляющие.

6 июля 1800 г. покинул Корфу.

26 октября 1800 г. его двухлетняя кампания в Средиземном море была закончена в Севастополе.

С 1801 года начальствует над Балтийским гребным флотом и всеми морскими командами в Санкт-Петербурге.

21 января 1807 года был уволен со службы по болезни с мундиром и пенсионом половинного жалованья. По окончании службы поселился в Темниковском уезде Тамбовской губернии

В октябре 1817 года скончался в Темниковском уезде. Был похоронен там же, в Санаксарской обители, основанной его дедом