« НазадСборник №2 16.06.2017 16:32ДОЛГ ЕГО, безусого мальчишку или красивого мужчину средних лет, а, может быть, умудренного жизненным опытом, но еще крепкого старца, провожали на войну невеста, мать, жена, сын, внук...

ОН упал, сраженный пулей или осколками снаряда, а, может быть, взорвавшейся миной, в чистом поле, широко раскинув руки и удивленно глядя в чистое небо карими или серыми, а, может быть, такими же, как небо, синими глазами...

Как звали тебя, солдат Великой Отечественной? Иваном или Семеном, Алешей или Кириллом?

Лежит ОН, неопознанный, не захороненный, не оплаканный. Нет над ним ни обелиска, ни цветов. Только поле кругом, да небо чистое…

И смотрит ОН глазницами пустыми и ждет, когда застучат рядом кирка да лопата ребят в униформе с эмблемами поисковых отрядов, и чьи-то бережные руки соберут по косточкам и захоронят в братской могиле вместе с боевыми товарищами. А если очень уж повезет, найдут котелок, где нацарапал ОН ножичком свое имя, или записку предсмертную, что спрятал ОН в гильзу патронную.

Все отдал ОН Отечеству: счастье, судьбу, жизнь, имя. Превратился в без вести пропавшего, в безымянного. Как и не было ЕГО на свете белом.

И не узнает ОН уже никогда, что и через 60 лет ЕГО ждут домой, ЕГО ищут, ЕГО не забыли!

Не верьте, не бывает безымянных солдат!

Солдаты ВСЕ имели имена!

Севастопольское объединение поисковых организаций «Долг» существует с 1991 года. Объединение собрало в своих рядах более 160 учащихся, студентов, военнослужащих, пенсионеров. Мальчишки и зрелые мужчины, в одном строю, занимаются благородным делом увековечивания памяти героев Великой Отечественной Войны. Зимой и летом, чуть только позволит погода, бьют они лопатой и киркой тяжелую крымскую землю, пропуская каждую крупинку ее через руки свои и сердца, в поисках чужих судеб, потерянных имен, неизвестных страниц войны.

Редкое счастье поисковика – найти посмертный медальон, записку в гильзе патрона, клочок документа. Нет, нет, да и отдаст земля свои печальные трофеи.

Ребят часто спрашивают много ли имен они нашли. За прошедший год – 19. Много это или мало?

А если у матери единственный сын ушел на войну и исчез, превратившись в без вести пропавшего? А если отец, не увидевший рождения доченьки, лежит до сих пор где-то без имени, без погребения. А у дочери сердце ноет, что нет могилки, над которой можно поплакать, и цветов положить некуда? Так много это или мало?

Можно не верить в души человеческие, которые мечутся над белеющими в лесах и на полях Севастополя останками защитников города, но пусть каждый спросит, хотел ли бы он такой судьбы – лежать, разодранный зверями, под дождем и снегом, не найденным, не опознанным?

Ребята из «Долга» это хорошо понимают.

В течение 10 лет работу отряда координировал капитан 1-го ранга в отставке, Юрий Бреславский, ныне покойный. Его сменила школьный психолог, Марина Гавриленко. За последнее время появились новые отряды: «Черноморец», «Вымпел», «Умань». Всего в организации, на сегодняшний день, 18 отрядов. Новых мальчишек приводит в организацию страсть к исследованиям, любовь к Отечеству.

В «Книгу Памяти» за последние три года переданы более 40 имен. В 2004 году захоронены 567 воинов на Дергачах, 28 – в селе Верхнесадовое. Прочитано 19 медальонов. Найдены 2 семьи.

Работа организации – продолжается…

Из пепла забвения…

Судьба на ладони

К таким звонкам привыкнуть невозможно. Я узнаю их сразу. То ли по тревожному голосу говорящего, то ли интуиция, тренированная годами, подсказывает…

Так же было и в этот раз. Рабочий, прокладывающий траншею для кабеля к очередному дачному особняку, у стен легендарной 35-ой батареи, наткнулся на человеческие останки. «Пожалуйста, приезжайте, посмотрите. Может это наши лежат… А то я работы остановил, мне от хозяина попадет».

Земля Херсонесского мыса – последний оплот защитников Севастополя в июле 1942 года – хранит много тайн. Не одну сотню бойцов подняли из ее каменистых недр поисковики объединения «Долг». Кто уже успокоился в братской могиле, кто еще ждет, что его найдут. А кто-то уже и не ждет, потому что забрали у него последнюю надежду растущие как грибы коттеджи и замки. Растущие на окопах, на блиндажах, на человеческих костях. И еще не было случая, чтобы хозяева этих особняков попросили проверить участок: не лежат ли под толщей земли пропавшие без вести бойцы Великой Отечественной… Не везет им; ни могилы, ни ордена, ни имени не останется. А этим повезло…

Ранним утром следующего дня поисковики были на месте. Траншея проходила в районе левого наблюдательного пункта, над самой Голубой бухтой, там, где находился один из дотов, оборонявших 35-ую батарею.

Игорь Мамаев, Сергей Веприцкий и Александр Запорожко не первый десяток лет в поиске, и уже через пару часов, на глубине около метра, они обнаружили останки двух человек. Одни принадлежали женщине, о чем говорят истлевшие кусочки ткани одежды и туфли на каблучке. Другие – мужчине среднего роста, в хромовых (офицер?) сапогах, у обоих были пулевые отверстия в затылке. Он - лежал лицом вниз, на поясе – кожаный ремень. Когда А. Запорожко начал бережно доставать останки из земли, ему в ладонь выкатился солдатский медальон, тот, что называли «Смертником». Вместе с останками ребята подняли из траншеи немецкие гильзы, советские патроны, покореженную винтовку Мосина, пуговицы от морской формы, эмалированную кружку, разбитые очки с круглыми стеклами, алюминиевую ложку. Завернув медальон в пакет с влажной землей, поисковики проверили землю вокруг находки и завершили работу.

Уже потом Александр Павлович Запорожко, командир отряда «Память» с 1976 года, рассказал, как дрогнуло сердце, когда в руке оказался коричневый пенальчик медальона, как не мог уснуть ночью, как боялся открывать его уставшими после раскопок руками. Потому и отложил вскрытие медальона на другой день…

Записка была полу истлевшей, с темными полосами на местах сгибов, только кое-где едва проступали следы карандаша. С трудом удалось разобрать слово «Одесса». Больше невооруженным глазом ничего увидеть не удалось. Но что-то подсказывало, что тайна еще не раскрыта. В течение двух дней записка, написанная бойцом более 60 лет назад, побывала в руках многих людей, не оставив никого равнодушным. Букву за буквой сотрудники газеты ЧФ РФ «Флаг Родины», обменного пункта валюты, цифровой фотографии, с помощью компьютеров и прибора ультрафиолетового излучения, добывали из пепла забвения имя погибшего солдата Отечества. И добыли. На компьютерной копии записки хорошо виден текст:

«Барденицкий Максим Ильич

г. Одесса, ул. Мясоедовская, д.11, кв.35».

Мы связались с Одессой. И уже знаем, что дом по этому адресу пережил войну, что там и сейчас живут люди. Но жильцов с фамилией Барденицкие никто не помнит. Сделаны запросы в государственный архив. Поиск продолжается. И очень хочется верить, что найдется семья еще одного защитника Севастополя и успокоится чье-то сердце, тоскующее до сих пор по без вести пропавшему на полях сражений той давней войны бойцу…

В прошлом году в руках Александра Павловича Запорожко побывало 15 медальонов. Из них удалось прочесть - 9. Семью одного из погибших воинов нашли в Вологодской области…

Гавриленко Марина,

Председатель СОПО «Долг»

УГОНЯЮТ В ГЕРМАНИЮ В самом конце апреля по городу поползли слухи: немцы хотят всё население города вывезти в Германию. Мол, сначала всех сгонят в лагерь, потом погрузят на корабли и - в Румынию, а уже оттуда в Германию.

Рано утром, почти ещё ночью, немцы и полицаи, вооружённые, с собаками, окружали запланированный район города и начинали поголовное изгнание людей из их домов.

Город замер в жутком, томительном ожидании. Наконец дошла очередь и до Туровки. Вспоминая этот день, Милочка всегда говорила, что, выйдя из дома, она увидела хмурое, пасмурное небо. Но это не небо было хмурое, просто утро ещё не наступило. Немцы специально так рано поднимали людей, чтобы напугать их и лишить способности что-нибудь соображать от страха.

Над Туровкой повис дикий крик и собачий лай. Вот и в их калитку громко, по-хозяйски застучали, потом по двору протопал полицай и на ходу заорал: «На сборы полчаса и - на выход!»

Милочке так не хотелось вставать, куда-то идти! Мать торопила её, а сама металась по комнате. Она то хватала какую-то еду, надо же что-то есть. Потом начинала в сетки запихивать одежду. Все главные вещи она ещё раньше сложила в большой дедушкин сундук. С братом Николаем они вырыли во дворе под абрикосовым деревом глубокую яму и опустили в неё сундук. Сверху на него положили лист железа. Мать боялась, что вещи начнут гнить, ведь никто не знал, когда им удастся вернуться.

Милочка запомнила, что в сундук мама, положила её туфельки! Ах, какие это были туфельки! На лосевой подошве - она запомнила, что так говорили взрослые. Верх - бледно-голубой, а на носках туфель выбиты дырочки в виде цветочков. Туфельки были мягкие и лёгкие. Сшил их, по просьбе мамы, сосед дядя Жора, отец милочкиной подружки Любы. Девочка всего один раз померила туфельки. Теперь мама положила их в сундук. И всё, больше никогда Милочка их не увидела, Но так хорошо запомнила!

В калитку уже прикладом барабанил полицай! - Быстрей! Быстрей! Не задерживаться!

Их с матерью погнали на Вторую линию, соединив с теми, кого выгнали раньше. Подгоняли криками: «Шнель! Шнель!» Толкали прикладами, не давая опомниться. Сзади шли немцы с собаками. Валентина искала глазами родных. Вот и они, неподалеку. Все в толпе знали друг друга, это были соседи, приятели, много лет прожившие бок о бок. Женщины тащили сонных, испуганных ребятишек. Переговариваться немцы не давали, орали, толкали, натравливали собак. Людей стали расталкивать по грузовикам. Машины двинулись на городской холм. И там, около одного из домов, остановились. Оказалось, здесь-то и был тот лагерь, куда всех свозили, а потом отправляли на корабли. Немцы спрыгнули. Теперь начали людей выгонять из машин. Снова крики, плач, лай собак. Потом их загнали в просторный двор, оттуда - в дом. Главное, что девочка там услышала, о чём говорили взрослые: «Мы - пушечное мясо. Нас погрузят на корабли, выйдут в море, а там налетают наши самолёты и начинают сбрасывать бомбы, на своих же жён и детей. Мало кому удаётся спастись». И хоть была мала Милочка, она всё поняла и запомнила.

- Скорей, скорей, Милочка, - вдруг услышала девочка голос матери, - Бери свою сумочку и пошли за дядей Колей.

Подошли к часовому. Дядя Коля показал ему какую-то бумагу. Что это была за бумага, Милочка, конечно, не знала. Но солдат выпустил их всех. - Дети, бегом за мной, в пожарную, - приказал дядя Коля. И все кинулись за ним, они бежали, не оглядываясь и не останавливаясь. Им всё казалось, что сейчас выскочат полицаи или немцы и вернут их назад. Прибежали в пожарную команду. Милочка запомнила какую-то большую-большую мрачную комнату. Все очень устали и начали пристраиваться, где только можно. Первым заговорил дядя Коля!

- Ребятня, сидите тихо. Никого из вас не должны видеть немцы. В лагере я сказал, что мы уедем в Германию, когда поедет пожарная команда. Я и бумагу такую у начальника выпросил. Но вы же не хотите, в Германию? - он оглядел внимательно слушавших его детей. Те дружно замотали головами: мол, нет-нет, конечно! Всех родных забрать дядя Коля не смог. В лагере осталась тетя Паша с сыновьями и мужем. Позже женщине и детям, все же, удалось вырваться на свободу, но у немцев остался глава семьи – дядя Степан.

Всю ночь, после радостной встречи, проговорили женщины, а утром тётя Паша приняла решение: - Мы возвращаемся в лагерь. Завтра Степана угонят на корабль. Не могу оставить его одного. Погибать - так всем вместе. - Паша, что ты делаешь? Останься! Пожалей детей! - пытались отговорить её от этого шага женщины. Но она была непреклонна.

- Простите, дорогие, не могу иначе. Мальчики, возвращаемся к папе, берите свои сумочки. Это было страшное мгновение. Только что вырвались из фашистских лап - и вот снова сами в эти лапы возвращаются. Но ослушаться мать мальчики не решились, молча взяли свои вещички и пошли за ней.

Валентина, мать Милочки, вышла проводить их. День был не по-весеннему холодным, пасмурным, подстать настроению людей, прощавшихся навсегда. Дул сильный, порывистый ветер, раздувавший их бедные одёжки, забиравшийся под них. Тётя Паша обняла Валентину, мальчики тоже прижались к ней. Слёзы лились из четырёх пар глаз. - Ну, всё, Валечка, - проговорила наконец тётя Паша, - Нам пора. Скоро всех начнут выводить и грузить на машины. Надо успеть застать Степана.

И они пошли, согнувшись. То ли от ветра, то. ли от горя, Скорее всего от того и от другого вместе. А Валентина стояла и смотрела им вслед, слёзы градом лились из глаз, стекали по худеньким щекам, у неё не было сил их вытирать, И холодного ветра она не замечала, который изо всех сил трепал её халат, сшитый из байкового одеяла. Вот родные фигурки перешли дорогу у уцелевшего здания почтамта, стали подниматься по лестнице, ведущей на улицу Суворова. И наконец скрылись за поворотом. Только тогда мать Милочки пошла в пожарную. Послышался гул самолётов, значит, скоро начнётся бомбёжка.

Людмила Подосинникова

|

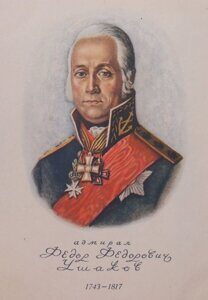

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745-1817)

Великий русский флотоводец, адмирал. Был одним из создателей Черноморского флота и его командующим. Разработал и применил манёвренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким флотом. Успешно провёл Средиземноморский поход русского флота во время войны против Франции. Проявил себя как политик и дипломат при создании греческой республики семи островов.

24 февраля 1744 г. родился Фёдор Ушаков в селе Бурнаково Романо-Борисоглебского уезда (ныне Рыбинский район Ярославской области). Отец, Фёдор Игнатьевич Ушаков (1710-1781), сержант в отставке и дворянин, дядя - старец Феодор Санаксарский.

В 1760 году в возрасте шестнадцати лет был отправлен в г. Петербург, где обучался в Морском корпусе. По прошествии двух лет в чине гардемарина совершил свое первое учебное плавание, которое проходило на корабле «Святой Евстафий».

В 1766 году выпустился из корпуса офицером, мичманом. Был зачислен в галерный флот на Балтике. Впервые Ф.Ф. Ушаков познакомился с морскими просторами на пинке «Наргин», на котором совершил плавание из Кронштадта к Архангельску вокруг Скандинавии.

В 1768 году по окончании кампании был командирован в Донскую экспедицию, в задачи которой входило открытие Таганрогского порта и учреждение на Дону флотилии, что следовало из разрыва отношений с Турцией.

В 1769 году был произведен в лейтенанты и ходил уже по Дону на паромах до Таганрога.

1776 год для Ф.Ф. Ушакова ознаменовался походом до Ливорно, в котором он участвовал в чине капитан-лейтенанта, и по его окончании получил в команду фрегат «Павел».

До 1779 года продолжал кампании в Адриатическом море и на архипелаге.

В 1780 году командовал императорской яхтой.

В 1781 году вторично отправился в Средиземное море с эскадрой контр-адмирала Сухотина командиром корабля «Виктор».

В 1783 году Ушаков был назначен в Херсон, где находился при постройке кораблей и успел прекратить завезенную туда из Константинополя на купеческих судах заразу.

В 1785 г., будучи уже капитаном 1 ранга, награжден орденом Св. Владимира 4-го класса и получил от Адмиралтейств-коллегии благодарность.

В 1787 году, в начале войны с Турцией, Ушаков являлся капитаном бригадирского ранга. Имея в командовании корабль «Павел», участвовал в первых походах Черноморского флота под начальством контр-адмирала Войновича.

В 1790 году князь Потемкин вверил контр-адмиралу Ушакову начальство над Черноморским флотом. В начале кампании того года он обошел восточный берег Черного моря от Синопа до Анапы и истребил более 26 неприятельских судов.

8 июля 1790 г. – командуя флотом из 10 кораблей, 6 фрегатов, 2 брандеров и нескольких мелких судов, отразил у Еникальского пролива атаку турецкого флота и окончательно разбил его близ Хаджи-Бея 28 и 29 августа. Данные победы принесли Ушакову ордена Св. Владимира 1-го и Св. Георгия 2-го класса.

Морское сражение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. между флотами Российской и Османской империй, состоявшееся 8 (19) июля 1790 г. близ Еникальского (Керченского) пролива.

В 1791 году разбил турецкий флот при Калиакрии.

29 декабря 1791 года по заключении мира в Яссах был награжден орденом Св. Александра Невского.

В 1793 году произведен в вице-адмиралы и в мирное время начальствовал над практическими эскадрами на Черном море.

В августе 1798 года получает высочайшее повеление идти в Константинополь и по соединении с турецкой эскадрой отправиться на архипелаг в Средиземное море.

В июле 1800 г. с согласия собранного им Военного совета решает вернуться в Россию. Причиной этого послужили как дурное состояние кораблей его флота и недостаток продовольствия, так и разные политические составляющие.

6 июля 1800 г. покинул Корфу.

26 октября 1800 г. его двухлетняя кампания в Средиземном море была закончена в Севастополе.

С 1801 года начальствует над Балтийским гребным флотом и всеми морскими командами в Санкт-Петербурге.

21 января 1807 года был уволен со службы по болезни с мундиром и пенсионом половинного жалованья. По окончании службы поселился в Темниковском уезде Тамбовской губернии

В октябре 1817 года скончался в Темниковском уезде. Был похоронен там же, в Санаксарской обители, основанной его дедом